働く個人の方、チームの問題を明確にし、課題解決のスキーム作りや社会の変化に併せたinnovation体質のチーム作りなど、現在から将来のビジョン形成まで一緒に考えましょう。

目的と目標(基本の期!?)今更感はありますが、敢えて。

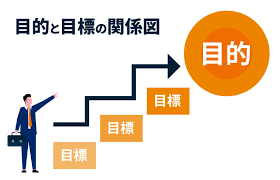

目的と目標は、個人の成果やビジョンを成し得る為に重要な役割を果たします。しかし、目標と目的の違いを充分理解できてなく、混同している人は多いような。目指すゴールを見失わないように、明確にしておきましょう。↓画像 「One 人事HPより引用」

コメツブ:私の周りに、間違った認識をもった方がいたので、取り上げてみました。会社などで例えるとわかりやすと思います。会社は利益追求を目的としています。そして、それを成し得るために、毎年、毎月の営業目標を設定します。といった具合です。目的を達成するための目標設定の方法次第で成果を最大化する手段の一つとしてお役立て頂ければと存じます。

ポイント・オブ・ノーリターン「point of no return」

元は航空用語の様です。そこを越えると、いかなる努力や対策をしても元の場所に戻れない状況。出発点に戻る燃料が無くなる地点を指します。

滝での例えでは、滝に落ちる地点、ポイント・オブ・ノーリターン(point of no return そのポイントを過ぎると、元の状態に戻れないところ)引き返せない地点を指すことも。

滝の場合は飛行機の様に、燃料と空港までの距離いう目安がありますが、川下りしているボートでは明確な指標はなく、川の流れの強さ向きによって、実際は、ポイント・オブ・ノーリターンは滝よりもずっと上流の地点にあることも。いずれの場合も引き返し不能点を指します。

コメつぶ:日常的に人は2万回ほど、意識・無意識でいろんな判断をしているそうです。車の運転中なんかは、無意識と意識の中間のような感じで、ウィンカーやハンドル操作を行っているのではないでしょうか?人生には日常的な判断の中で、後から考えると重要なポイント(地点)があり、その後の人生に大きく影響することも。先に車の運転の例えをしましたが、日常的なルーティンな事こそ、無意識化されやすいきがします。何でもかんでも意識化していては身が持ちませんが、自分の考えるビジョンと日常生活で得る情報や出来事やビジョンの実現に向けて能動的な行動により、得られた情報をシンクロさせるアンテナが必要かと思います。アンテナに引っ掛かった情報をどう活かすかは、ポイント・オブ・ノーリターンのポイントを見逃さないことに繋がりそうな。

Account development アカウント・ディベロップメント(顧客開拓)

営業チームの強化プログラムです。顧客開拓に向けたナビゲーションを具体化し描くことを支援します。恐らく優秀な営業マンは、意識的・無意識的に実践していることだと思いますが、再現性をもってチーム全体に共有し、個々のレベルを上げてチームのレベルアップに繋げていきます。強い営業チームの育成には、コーチングの浸透も狙っていきますので、マネジャーのコーチングスキル習得も併せて行います。コーチングが浸透することで、自主性、主体性のある社員育成に繋がりますので、会社全体の組織強化も期待できます。必然的にエンゲージメントの向上にも繋がると思います。

日本企業の人材育成の現状

日本の企業は伝統的に、新入社員や従業員に対して独自の研修プログラムを提供することが一般的です。これには、企業文化、業界の専門知識、職場でのスキル、コミュニケーションスキルなどが含まれます。また、日本企業はしばしばキャリアの長期的な安定性を重視しており、従業員にとって長期的な成長の機会を提供しようとします。

一方で、近年、日本の労働市場は変化しており、若い世代の労働者はより柔軟なキャリアの選択肢を求める傾向があります。このため、企業は従業員のスキルをアップデートし、多様なキャリアパスをサポートする必要があります。また、デジタル技術の進歩により、オンライン学習やリモートワークによるスキルの獲得が重要となっています。

また、多くの日本企業は、外国人労働者を受け入れることで多様性を導入し、異なるバックグラウンドを持つ従業員を採用・育成することにも取り組んでいます。

コメつぶ:日本企業の人材育成は多様な課題に対応する必要があると言えます。今後もグローバル化やテクノロジーの進化に対応し、従業員のスキルとキャリアの発展をサポートするための戦略をたて、人材戦略の具体化をし、継続的に取り組んでいく必要があります。なので、常に変化する柔軟性も求められます。

日本の会社での人事の課題

日本の会社での人事の課題はさまざまですが、以下にいくつかの一般的な課題を挙げることができます。

1. 人材確保と採用競争の激化: 日本の労働市場では、特に優秀な人材の確保が困難であるという課題があります。競争力の高い企業間で人材争奪戦が繰り広げられるため、優れた人材を採用することが難しくなっています。

2. 高齢化と後継者不足: 日本の労働人口は高齢化が進んでおり、若手人材の不足が問題となっています。中小企業では特に後継者不足が深刻であり、経営者や技術者の継承が困難な状況にあります。

3. 労働生産性の向上: 日本の企業では、長時間労働や過度の残業が依然として問題とされています。働き方改革が進んでいますが、生産性の向上や効率化が求められています。

4. 多様性と包括性の促進: 多様性と包括性の重要性が認識されていますが、日本企業においてはまだ課題が残っています。女性や外国人労働者の活躍の促進、ジェンダーバランスの実現、ダイバーシティ意識の浸透などが課題とされています。

5. スキルマッチングと人材開発: 技術の進化や社会の変化に伴い、求められる人材のスキルも変化しています。労働者のスキルを的確に評価し、必要なスキルの開発や継続的な教育・研修を行うことが重要です。

コメつぶ:現状の課題に対して、日本の企業は人事戦略や労働環境の改善、働き方の柔軟化、多様性・包括性の推進など、様々な取り組みを行っています。また、政府も労働政策の改革や制度の整備などを通じて、これらの課題の解決を支援しています。国の支援の活用はまだまだ進んでいない気がしています。

ライフプランにおいての様々な問題を具体化。

こでは一般的な問題を記載してみました。身の回りには様々な関りがあり、そしてその影響を受けて生きていきますが、その環境のなかでいかに生きぬか、自分の理想に近づけるなどはあなた次第ですし、今のあなたは過去からの必然の結果です。将来のあなたの必然を何もせずにすごすか、何か行動を起こして過ごすか、選択によって必然は変わっていくと思います。

- 未来の不確実性: 経済的な変動や社会的な変化など、未来の不確実性はライフプランに影響を及ぼす要因です。

- 不十分な目標設定: 目標が具体的でない、または現実的ではない場合、ライフプランは実行不可能なものになる可能性があります。

- 財務的な問題: 賃金が上がらない、実質支出が多い、借金が多い、節約ができていないなどの財務的な問題は、ライフプランの達成を妨げる要因となります。

- 不適切な保険プラン: 十分な保険に入っていない場合、意外な出来事によってライフプランが台無しになる可能性があります。が過度な保険装備は無駄な支出になりかねませんので、適切なバランスを。

- 投資の失敗: 投資を十分に理解せずに行ったり、リスクを考慮せずに投資したりすると、資産が減少する可能性があります。これはお金の運用だけでなく、自分磨きへの投資も含まれると思います。

- 健康問題: 健康に関連する問題が生じた場合、医療費の増加や収入の減少などが生じ、ライフプランに大きな影響を及ぼす可能性があります。

- 家族構成の変化: 結婚、離婚、子供の誕生、親の介護など、家族構成の変化はライフプランに影響を及ぼす要因です。

- イベント・ノンイベント:突発的におきてしまった 災害、失業、不意の大きな出費など、予測不能な出来事がライフプランに予期せぬ変化をもたらすことがあります。一方、ライフプランで計画していたことがおきないこともあります。そこには計画の修正などの可能性もあります。

- 時間の経過による変化: ライフプランは長期的なものであり、目標や環境は時間の経過によって変化することがあります。これに適応する必要があります。

- 未来の不確実性: 経済的な変動や社会的な変化など、未来の不確実性はライフプランに影響を及ぼす要因です。

サイレントマジョリティーに陥った会社組織

(英: silent majority)とは、「静かな大衆」あるいは「物言わぬ多数派」という意味で、積極的な発言行為をしない一般大衆のこと。By Wikipedia

コメつぶ:先日、某会社(社員数700名程)の人事の方からのご相談を受けた事例の紹介です。この事例は意外に多くの企業に眠る問題はないかと思い、敢えて客観的にコメントしたいと思います。 国の施策でもあるように、個人のスキルアップを目指したエンプロイアビリティの向上を目指すこと、そしてその機会を設けることが企業に課せられた義務としています。そういった背景もあり、社内認定制度などを設けて、OJTとスキルアップをリンクさせた形で、労働者のスキルアップ機会を設ける企業が増えています。そこで本題ですが、ご相談の内容は、認定制度資格に応募する社員が少ない、資格制度に回避的、盛り上がらない。といった事でした。しかし、社内調査を進めていくと、これは単に認定制度資格の運営問題ではないことが明るみになっていきます。そもそもの組織構造や社内のマネジメントのシステムなどが根深く関わっていることが根源ではないかと思われました。いわゆる、日常的にサイレントマジョリティーが常態化していたわけです。サイレントマジョリティーは会社側が都合よく利用して運営に使っていた事もわかりました。しかしここにきて、組織強化、活性化やinnovationにはこの状況が大きなブレーキとして跳ね返ってきた感じです。これは生産性にも影響していると思いますし、退職者が絶えないことに繋がっていると思います。流動性が加速していく昨今でも、人材は人財であることをベースに組織運営がなされ、会社・労働者が共に成長していく社会に繋がればいいと思っています。あなたの会社はどうですか?

ランチェスター経営戦略

戦争における戦闘員の減少度合いを数理モデルにもとづいて記述した法則。一次法則と二次法則があり、前者は剣や弓矢で戦う古典的な戦闘に関する法則、後者は小銃やマシンガンといった兵器を利用した近代戦を記述する法則である。(中略)

戦後になってからランチェスターの法則を導出した数理モデルは経営学にも一部応用されており、(中略)日本では「ランチェスター経営戦略」と呼ばれている。 By Wikipadia

コメつぶ:元々戦争下の戦略をビジネスに引用したものですが、経済面での経営戦略での出番は、特に製造業での工場などでの生産性を図る指標を鑑みた戦略でした。しかし、各企業間のポテンシャルを図る指標が複雑化している現代では、この戦略をいかに考慮して経営戦略をたて、実行することは難しくなっている気がします。昔の日本の戦国時代の様に、兵の数が大きく組織力に例えられてた時代から、鉄砲の数や、騎馬隊の数などの様に、いわゆる付加価値の高い戦力が加わることで、組織力が上がった様に、現在では、DXの取り入れ方や活かし方も様々で、単純に組織力を図れない時代になった気がします。だからこそ、組織力の最大化を目指した場合には、DX環境や、様々なソリュウションを使いこなす個人のスキルの差も大きく影響すると思われます。いわゆるレバレッジが効いてくることと同じような現象でしょうか…

心理的安全性

心理的安全性は、1999年に組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソンによって提唱された概念で、「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」と定義されています。個人やグループが自分の意見や感情を自由に表現し、他者とオープンにコミュニケーションを取れる状況です。特に、意見の相違やミスを恐れずに意見を述べることができ、他者に対して批判的な意見を持ってもリスクなく表現できます。そういった環境下では、チームメンバーは恐れや懸念を感じることなく、自分らしさを保ちながら活動できます。

その結果として、チームワークやイノベーションの促進に重要な役割を果たすことが期待できます。人々が自分の意見を述べやすい環境では、アイディアの共有や問題の解決が効果的に行われる可能性が高まります。しかしながら、逆に、心理的安全性がない状態では、人々は自分の考えを抑え、意見を言いにくくなり、結果としてグループ全体のパフォーマンスが低下することに。

Googleが行った「Aristotle Project」などの研究により、心理的安全性がチームの生産性や創造性に与える影響があきらかになりました。心理的安全性が高い環境では、チームメンバーがリーダーシップを発揮しやすくなり、チーム全体のコミュニケーションが円滑に進むことが確認されました。

近年、心理的安全性は、組織のイノベーションや学習、個人の成長など、様々な側面において重要な役割を果たすことが注目されています。

心理的安全性の高い組織では、

メンバーが安心して意見を言い合える

多様なアイデアが生まれる

新しい挑戦やリスクテイクがしやすい

ミスや失敗から学びやすい

メンバーのエンゲージメントやモチベーションが高い

組織全体の生産性やパフォーマンスが向上するといったメリットがあります。

心理的安全性を高める方法

・リーダーがメンバーの意見に耳を傾け、尊重する

・メンバーが安心して発言できる雰囲気を作る

・失敗を恐れずに挑戦できる環境を作る

・多様性を尊重する

・オープンなコミュニケーションを促進する

・定期的にフィードバックを行う

などが挙げられます。

近年では、心理的安全性に関する書籍や記事も増え、企業研修のテーマとしても取り上げられるなど、ますます注目が高まっている領域です。

Aristotle Project

Aristotle Projectは、Googleが2012年から2015年にかけて実施した、効果的なチームの条件を調査するプロジェクトです。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉「全体は部分の総和に勝る」にちなんで名付けられたこのプロジェクトは、チームワークやコラボレーションの重要性がますます高まる現代において、高いパフォーマンスを発揮するチームの「共通点」を明らかにすることを目的としていました。

プロジェクトの概要

Googleは、社内の様々なチームを対象に、インタビュー、アンケート、観察などの調査を実施しました。調査対象となったチームは、業種、規模、所在地、メンバー構成などが異なり、多様なデータが収集されました。

プロジェクトの成果

プロジェクトの結果、高いパフォーマンスを発揮するチームに共通する5つの要素が明らかになりました。

心理的安全性:チームメンバーが安心して意見を言い合える環境

信頼関係:チームメンバー間の相互信頼

明確な構造と役割:チームの目標、役割分担、意思決定プロセスなどが明確であること

コミットメント:チームメンバーが共通の目標に向かって取り組む意欲

影響力:チームが周囲に影響を与え、成果を生み出す能力

これらの5つの要素は、互いに関連し合い、相乗効果を生み出すことで、チームのパフォーマンスを高めるとされています。

Aristotle Projectは、チームワークやコラボレーションに関する研究に大きな影響を与えるとおもわれています。

コメつぶ:昨今、個の時代と言われて久しいですが、より、個の尊重が促されること、またその影響が組織への影響がどうなのかなどの研究が進んできています。結果、会社組織での業務上での効率、生産性、目標に対する結果の向上が期待され、それに伴う個人のメンタル的仕事満足度の向上に繋がり、会社満足度が高くなる。その結果とした社員の行動変容に繋がり、取引相手や顧客に対しても質の高いサービス提供が可能になる事は容易に想像できます。顧客満足度にも寄与することが期待できれば、更なる会社の繁栄にも繋がると思います。先に社員エンゲージメントに触れましたが、顧客と社員のエンゲージメントが高まることは、もともとの社会の、会社の望む基本のきとも思われます。今の時代、少し自分の周りの環境を客観的に観察してみて、今日から自分ができることはないか、少し行動に移してみてはいかがでしょう

コメント